Voller Symbolik sind die drei bis zu neun Meter hohen Kreuze auf dem Sternberg bei Schweinheim. Unter anderem erinnern sie daran, wie die amerikanischen Truppen in der Karwoche vor 80 Jahren von hier Aschaffenburg beschossen und dann über den Spessart vorrückten.

Seit 1939 ist Schweinheim ein Stadtteil von Aschaffenburg. Mit fast 5300 Einwohnern war es zuvor die größte Gemeinde Unterfrankens. Damals war es noch ein Dorf mit viel Landwirtschaft. Die Flächen rund herum sind weiterhin geprägt von der intensiven Nutzung. Als Swenheym wurde es 1309 erstmals erwähnt. Vorher hieß es Hagene.

In den frühesten Urkunden ist von Mühlen und Weinbergen die Rede. Der Mainzer Erzbischof schenkte die Rebhügel 1226 dem neugegründeten Kloster Schmerlenbach. Im 20. Jahrhundert wurden sie aufgegeben.

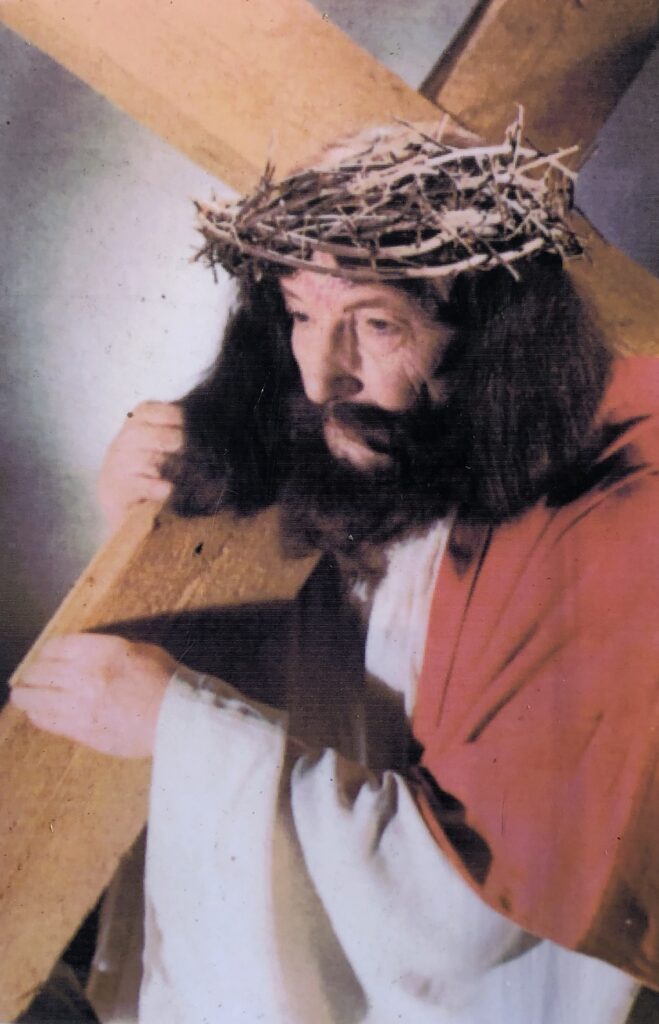

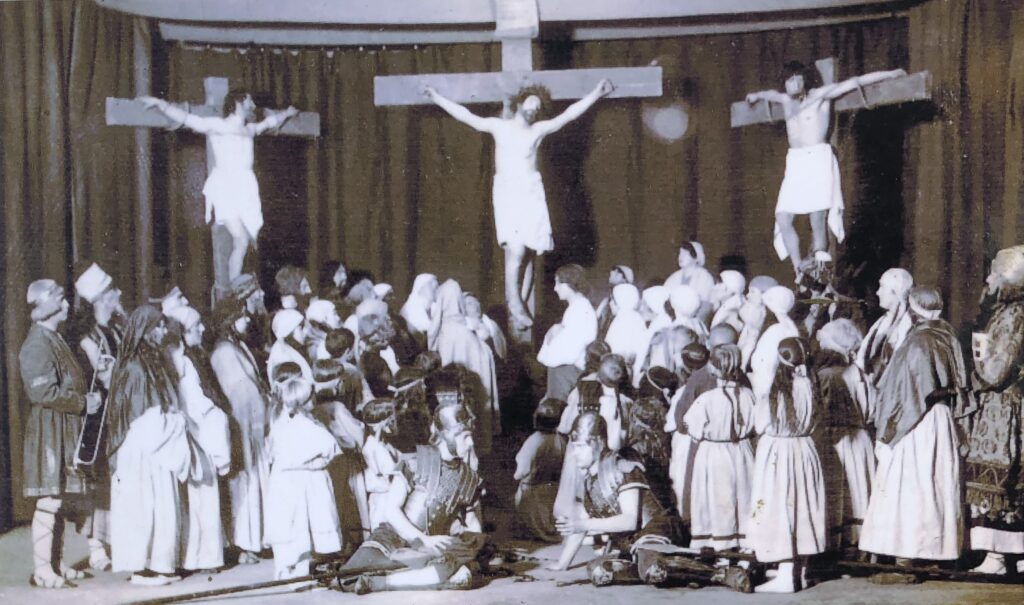

Für die Entwicklung Schweinheims in der Neuzeit waren die Pfarrer Johannes Schweinfest und Karl Umenhof entscheidend. Ersterer ermöglichte 1894/95 den Bau der frühgotischen Maria-Geburt-Kirche und verfasste eine Chronik. Letzterer förderte insbesondere das Schul- und Bildungswesen und machte sich um die Passionsspiele verdient, die getragen wurden vom Gesellschaftsklub Fidelio. Seine Mitglieder hatten sich vor allem dem Wandern verschrieben und eben auch dem Theaterspielen – winters, wenn die Saisonarbeit ruhte. Ab 1919 führten sie regelmäßig Stücke auf und spendeten den Erlös für gemeinnützige Zwecke.

Spessarter Passionsspiele

1931, als in der Wirtschaftskrise der Weimarer Republik ein Großteil der Bevölkerung arbeitslos geworden war, wagte man sich an die „Passio Christi“. Es war gerade die Turnhalle mit Platz für rund 1000 Personen fertig geworden. Gleich im ersten Jahr besuchten an die 12 000 Gäste die Schweinheimer Passionsspiele; weitere Vorstellungen folgten 1934. Wegen der religionsfeindlichen Haltung der mittlerweile regierenden Nationalsozialisten dauerte es bis 1949, bis die bewegende Geschichte vom Leiden und Sterben Jesu nun als Spessarter Passionsspiele neu aufgelegt werden konnte – bis 1957 im Zwei-Jahres-Rhythmus. Die 1948 auf dem Sternberg aufgerichteten Kreuze warben dafür. Des Weiteren mahnten sie die Menschen wegen der vielen Toten der beiden Weltkriege zum Frieden. Und sie sind ein Zeichen des Dankes für die Heimkehr lange vermisster Soldaten aus der Gefangenschaft.

Die Laufstrecke zu den Kreuzen ist als europäischer Kulturweg mit dem bekannten gelben Schiffchen auf blauem Grund gekennzeichnet. Zum Startpunkt könnte man ab dem Aschaffenburger Bahnhof mit dem Bus der Linie 4 fahren. Der Wanderrundkurs erstreckt sich über etwa sieben Kilometer. Los geht es am BSC-Sportplatz (Steinweg 1). Die erste Etappe ist schnell gemeistert: Zwischen Obstbäumen ragt das weiße „Hällsche“ mit dem aufgemalten Blutwunder von Walldürn etwa vier Meter hoch auf. 1618 rief der Jesuit Johannes Falko in Aschaffenburg eine Sodalität (Bruderschaft) ins Leben, die alle Jahre zum rund 50 Kilometer entfernten Heiligen Blut zieht. Seit den 1920er-Jahren brechen die Schweinheimer dorthin am Freitag nach Fronleichnam in einer eigenen Prozession auf. Mancher Pilger trug früher Flachsbündel mit, um sie zu verkaufen; daraus wurde Leinen gesponnen.

Oben an der Friedrichsruh schaut man auf den Vorspessart. Der sogenannte Kemmel war bewaldet und wurde im Ersten Weltkrieg abgeholzt. Die angrenzende Flur wurde schon über 50 Jahre vorher in Ackerland umgewandelt und Neurod genannt. Unter anderem ist hier heute die seltene Zauneidechse anzutreffen. Auf der Nordseite des Erbig, des Schweinheimer Hausbergs, wechseln sich Wald mit Laubgehölzen und Kiefernbeständen, mit Heidekraut gesäumte Wege, Felder und Streuobstwiesen mit artenreichen Schafweiden ab.

16 Kreuzwegstationen

Entlang einer Birkenallee verläuft ein außergewöhnlicher Kreuzweg. Statt 14 hat er 16 Stationen. Bei modernen Ausführungen kommt es häufig vor, dass ein Kreuzweg nicht mit der Grablegung Jesu endet, sondern mit dem frohen Ereignis der Auferstehung. Aber in Schweinau ist zusätzlich die Kreuzauffindung durch die heilige Helena dargestellt. Der Glattbacher Alois Bergmann-Franken schuf die Andachtsreihe 1935. 1956 überarbeitete er seine Mosaiken. Die 16. Station fertigte sein Enkel Bruno Bergmann komplett neu, weil US-Militär die Steinsäule zerstört hatte.

In Verlängerung des Kreuzwegs liegt auf einer Waldlichtung die Obernauer Kapelle. Der beschilderte Kulturweg lässt sie eigentlich aus. Aber es ist ein Leichtes, nach Neurod und auf den Originalstreckenverlauf zurückzukehren. Der älteste Teil des Kirchleins stammt von 1712. Zwei Versionen eines hier erfolgten Totschlags existieren, denen zufolge der Bau die Freveltat sühnen sollte. Eine andere Sage berichtet von einem Hirten, der aus dem Innern einer Buche ein leises Singen und Klingen vernahm und so ein schlichtes Muttergottesbild entdeckte. Am ersten Maisonntag pilgern Gläubige aus unterschiedlichen Richtungen zum Gnadenaltar. Außerdem wird das Patrozinium der sieben Schmerzen Mariens (15. September) mit einem Festgottesdienst gefeiert.

Keine regelmäßigen Gedenkveranstaltungen finden am Hauptziel der Tour, bei den Kreuzen auf dem Sternberg, statt. Gelobt wird die schöne Aussicht auf Aschaffenburg, die man noch lange beim Abstieg weiter genießen kann.

Kurz vor den ersten Häusern wieder ein Bildstock. Er gibt Volkskundliches preis: Er ist der „Ruhstock“, denn die Bäuerinnen gönnten sich an der Kreuzung des Bischbergwegs und des Unterhainer Triebwegs eine Pause, wenn sie von Wald und Wiese ihr mit Gras oder Laub gefülltes „Tuffel“ (Krauttuch) heimschleppten. Der Bischberg war übrigens neben Haidberg, Klosterrain und Rotem Wingert eine geschätzte Weinlage. Der Aschaffenburger Verschönerungs- und Verkehrsverein hatte dort wegen des herrlichen Blicks über die Untermainebene bis Taunus und Odenwald von 1879 bis 1881 mit Zustimmung des Bayernkönigs Ludwig II. den Ludwigstempel errichtet. 1936/37 wurde er abgetragen zugunsten eines Verteidigungswalls. Die Stadt Aschaffenburg ließ den Pavillon in den 1980er-Jahren rekonstruieren.

Nicht nach altem Vorbild, sondern nach aktuellem Verständnis einer Gemeinschaft im Glauben wurde die Pfarrkirche Maria Geburt innen saniert. Wegen einiger Fälle von Diebstahl und Vandalismus ist sie nunmehr nur eingeschränkt geöffnet; mittwochs und freitags gar nicht. Das „Päädsche“ (Pfad) am Hensbach ist die direkte Verbindung zum Gotteshaus in der Ortsmitte.

Wie eine Krone

Seit 1960 gibt es im Aschaffenburger Stadtteil Schweinheim neben Maria Geburt (Marienstraße) eine zweite Pfarrkirche: St. Gertrud (Vogelsbergstraße). Diese liegt nicht am hiesigen Kulturweg. Bei der Kategorisierung der Diözese Würzburg wurde sie in E wie entbehrlich eingestuft. Nicht jeder mag das 48 Meter lange, 16 Meter breite und 14 Meter hohe Gebäude, dessen abgerückt stehender Glockenturm es um 12 Meter überragt, als architektonisches Juwel zu sehen. Planer Rudolf Schwarz war an der Kunstakademie Düsseldorf Professor für Städte- und Kirchenbau. Zeitlebens war er dem Religionsphilosophen und Theologen Romano Guardini eng verbunden und engagierte sich für die Quickborn-Jugend auf Burg Rothenfels. Schwarz lieferte grundlegende Impulse für die liturgische Erneuerung beziehungsweise verwirklichte sie in seinen Bauwerken. Die Fenster auf Altar- und Portalseite des „in schlichter Schönheit“ gehaltenen Gotteshauses in Schweinheim entwarf der Münchner Bildhauer Karl Knappe. Der Aschaffenburger Künstler Siegfried Rischar gestaltete später den Kreuzweg und zwei weitere Gemälde sowie die Glasfenster in der Seitenkapelle. Wenn es abends dunkel ist und in St. Gertrud die Lampen brennen, strahlt diese Kirche im Stadtbild wie eine Krone.

| Fotos: B. Schneider